본문 시작

공지사항

7년간의 '단비', 사단법인 싹 틔우다

- 저널리즘대학팀

- 조회 : 22782

- 등록일 : 2017-11-01

사단법인 단비뉴스 출범에 부쳐

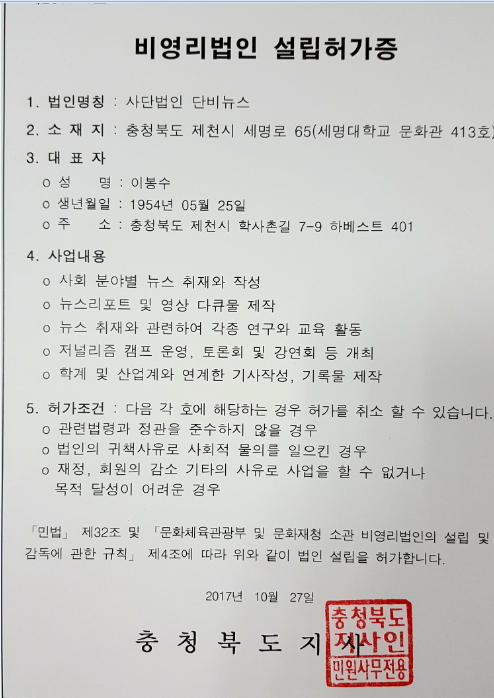

드디어 오늘 충북도청으로부터 '사단법인 단비뉴스' 비영리법인 설립허가증이 나왔습니다. 법인 설립에 이렇게 많은 서류작업과 긴 절차가 필요한 줄 몰랐습니다. 지난 25일에는 도청 담당직원이 스쿨까지 직접 와서 시설·장비 실사를 하고 갔습니다.

시설이야 단비편집실과 PD스튜디오까지 별도로 갖추고 있고 고가 방송장비들까지 두루 갖췄으니 흠을 잡기는커녕 오히려 놀라는 표정이었습니다. 마침 <단비> 전체기획회의 중이어서 그 사진도 찍어가더군요.

그동안 쌓은 <단비>의 성과가 법인 허가에 관건이 된 것은 물론입니다. 사단법인 허가는 쉽게 내주지 않는 현실에 비추어 볼 때 2010년 6월 21일 창간 이래 7년여 동안 쏟아부은 학생과 교수들의 노력이 보상을 받은 겁니다. 특히 초대 주간 제정임샘과 2대 주간 김문환샘의 노고를 치하 드리고 싶습니다.

나도 '발행인' 구실을 제대로 하진 못했지만 열정만은 악명 높았던 <한겨레> 데스크 시절 못지 않았습니다. 창간 당시 웹서비스 업체들이 보내온 디자인이 모조리 맘에 안 들어 대전의 서비스업체까지 학생 편집장 등을 데리고 가서 온종일 디자인 작업을 했던 일, 제샘이 기획한 '가난한 한국인의 5대 불안' 시리즈가 <시사인> 대학기자대상에 응모했을 때 심사위원이면서도 360편 응모작 중에서 은근히 우리 것을 부각시켜 결국 대상을 받게 했던 일 등이 떠오릅니다. 나중에 <벼랑에 선 사람들>로 발간돼 스테디셀러가 될 정도로 충분한 수상 자격이 있었지만, 대학원이니까 특별상만 주자는 반론이 있었지요.

기숙학교의 특성상 수업과 튜토리얼 등으로 밤낮없이 학생들을가르치다가 다시 기사 하나를 잡고 몇 시간씩 씨름하다 보면 '왜 이런 노예 생활을 자초했나'라는 후회를 한 적도 많았습니다. 왜 이리 기사를 못 썼나 싶어 화가 치밀 때는 손가락총을 쏘기도 했습니다. 내 책상 정면 벽에 권총 표적지가 붙어있는 이유입니다.

여러 대학 언론학과 교수들이 <단비뉴스> 같은 매체를 창간하려고 벤치마킹을 할 때 이렇게 말하곤 했습니다. "야전침대 갖다놓고 퇴근 안 할 각오해야 한다." "교수들 몇 죽는다." 결국 겁을 집어먹고 창간을 못 하더군요. <신문과방송> 10월호가 커버스토리로 <단비뉴스> <뉴스타파> 등 셋을 우리나라 비영리 저널리즘의 대표주자로 소개한 것은 학생과 교수들의 그런 헌신이 누적됐기에 가능한 일입니다.

사단법인이 재정적으로 독립하는 일은 쉬운 과제가 아닙니다. 그러나 불가능한 일도 아닙니다. 탐색을 하기 위해 지난 주 사흘간 서울에서 언론계 주요 인사들을 많이 만났는데 가능성을 엿보고 왔습니다. 법인 1호사업으로 추진한 청소년기자학교도 예상을 훨씬 뛰어넘는 출발을 했습니다. 20명 모집에 첫날 47명이 지원해 조기마감을 해야 했습니다.

언론계의 채용시스템은 경영환경이 치열해지면서 비용부담을 줄이기 위해 경력 위주로 바뀌고 있습니다. 언론사가 신입사원을 뽑아 도제식으로 교육하는 데는 전세계에 거의 없습니다. 한국적 기자 양성 제도는 '기레기'를 양산하는 요인이기도 했습니다. 옳건 그르건 각 언론사의 가치와 규범, 그리고 선배들의 취재관행을 맹종한 것이 화근이었습니다.

<단비>가 법인화를 서두른 것은 이런 채용제도의 변화를 일찌감치 수용하기 위한 조처입니다. 조만간 재학기간에 쌓은 <단비> 이력으로 경력사원이 되는 길이 열릴 것이라 확신합니다. 마이너 매체에서 쌓은 경력으로 메이저에 진출하는 것은 세계 언론계의 채용 관행입니다. 우리는 지방지나 전문지 등 마이너 매체들보다 나은 경력을 쌓아주고 있다고 자부합니다.

지금도 우리 스쿨에 우호적인 매체들은 신입사원 채용 때 <단비> 경력을 감안해 합격처리하는 경우가 많지만 이제 경력 기자 공채에도 도전할 기회가 생기는 겁니다. 우리 졸업생들이 언론계에서 쌓은 평판이 기회를 확대해줄 겁니다. 법인화를 계기로 다시 한번 신들메를 고쳐 매고 힘차게 2단계 스타트업을 합시다.

2017.11.1

사단법인 단비뉴스 대표 이봉수